研究室紹介

本研究室では,理論・観測・地震波形および地震活動解析・数値シミュレーションといった地球物理学的なアプローチに基づいて,地震学の理学的研究を行っています.なぜ地震が起こるのか,地球の内部構造はどうなっているのか,といった基礎的(根源的)な問題に挑戦を続けることと,それらを知るためのより良い方法を追求することが,主な研究活動の対象です.

メンバー

- 教授

-

前田 拓人 (Takuto MAEDA)

- 助教

-

平野 史朗 (Shiro HIRANO)

- 学生

-

修士2年

大野 藍子 (Aiko OHNO)

貝淵 美紗 (Misa KAIFUCHI)

楠美 紀公 (Kazutaka KUSUMI)

鈴木 栞 (Shiori SUZUKI)

平井 隼人 (Hayato HIRAI)

-

修士1年

齋藤 孝輝 (Koki SAITO)

松野 結矯 (Yuta MATSUNO) -

学部4年

小辻 飛輝 (Hikaru KOTSUJI)

小林 大恵 (Hirosato KOBAYASHI)

斉藤 広高 (Hirotaka SAITO)

坂本 迅 (Jin SAKAMOTO)

佐々木 蒼太 (Sota SASAKI)

嶋貫 水花 (Mika SHIMANUKI)

藤井 勇輔 (Yusuke FUJII)

布袋屋 直人 (Naoto HOTEIYA) - 過去の在籍者

-

小菅 正裕 (Masahiro KOSUGA)

〜2021/03 教授(定年退職)

現 弘前大学大学院理工学研究科客員研究員髙野 智也 (Tomoya TAKANO)

2021/03 〜 2024/03 助教

現 防災科学技術研究所主任研究員

学生の研究テーマの一部紹介

本研究室の学生の研究テーマは,教員の狭い意味での専門分野にこだわることなく,学生自身の興味関心に応じてさまざまなものに取り組んでいます.ここではそんな中から,いくつかの成果を紹介します.

なお,より網羅的な研究テーマの一覧は,卒業論文・修士論文・博士論文の題目一覧が参考になるでしょう. 学会発表や論文発表の一覧からは,学生が対外的に発表している研究がどのくらいあるかを確認することもできます.

教員の研究については,ここでは紹介していません.詳しくは教員の個人ページ(前田 | 平野)をご覧ください.

火山近傍で発生する低周波地震

東北地方から北海道では火山近傍の深部では,低周波地震と呼ばれる,規模の割に地震波形に低周波成分が卓越する特異な地震が発生しています. プレート沈み込み帯で発生する低周波地震はプレート境界のすべり現象であるスロー地震の一員であることがわかってきましたが,内陸の火山近傍で発生している低周波地震の原因は,その発見から50年ほどたつ今でも未だによくわかっていません.

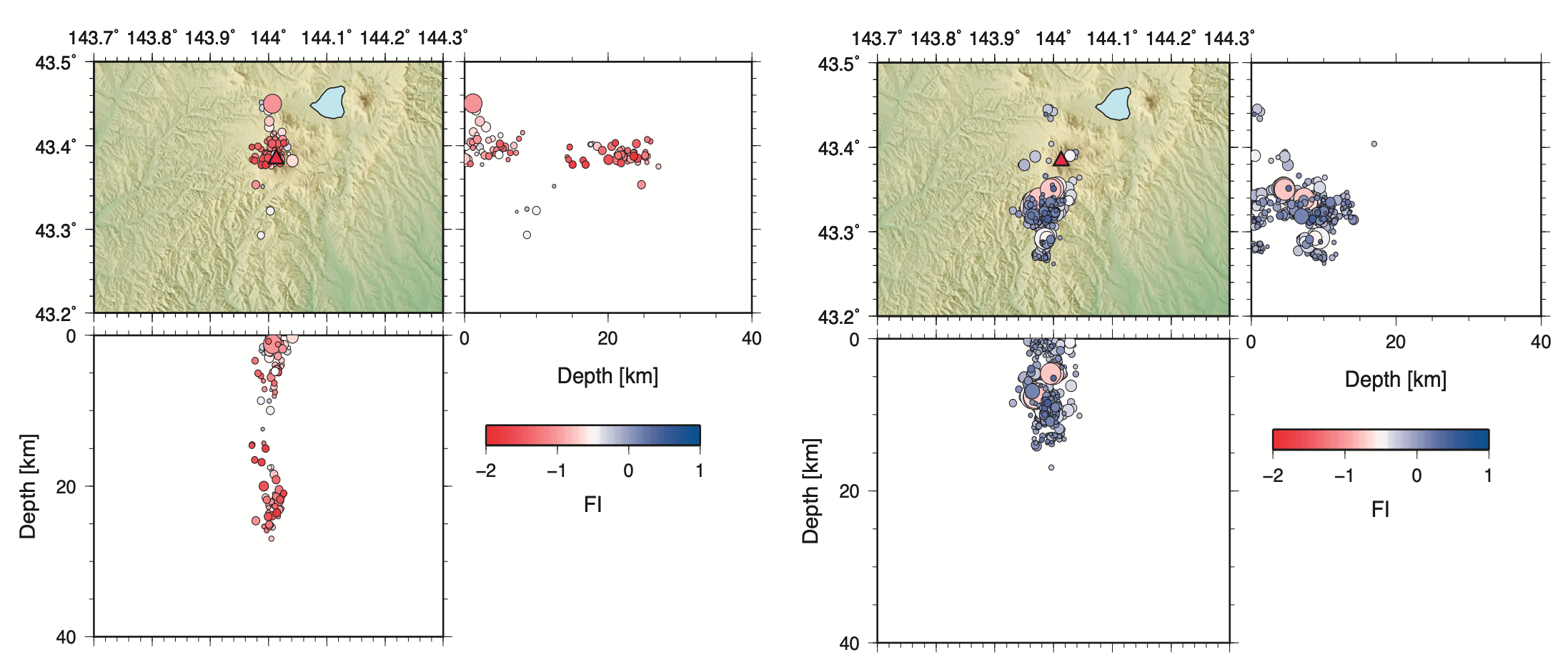

この研究では,北海道雌阿寒岳で発生している低周波地震に着目しました.低周波地震は気象庁が作成している一元化地震カタログに「低周波フラグ」として掲載・分類されていますが,それにとらわれず,この地域で発生している地震波形の周波数特性を表すFrequency Index(FI値)という量をもとに,独自に低周波地震の分類と震源の再決定を試みました(図1).

すると,これまで考えられていた深部(深さ20 km以上)だけではなく,浅部地表付近まで低周波地震が発生していること,高周波地震も同じ深さで発生しているが,水平位置は棲み分けているように見えることがわかってきました.また,その中には非常に似通った波形を持つ低周波地震がほぼ等間隔で繰り返し発生する,という興味深い現象も含まれていることも明らかにしました.

日本海における地震の周波数特性

前項目で低周波地震の識別に用いられていたFrequency Index(FI値)は,単独観測点の解析だけで周波数特性を指標化できる便利かつ簡易なものです.しかし,観測される地震波の周波数成分のみから推定する値であるため,震源からの距離が遠くなると,地球内部の地震波減衰の効果によって自然に低周波が卓越しているように見えてしまうという問題がありました.さらに,地震にはその規模が大きくなると(低周波地震でなくとも)より低周波成分の地震波が卓越してくるという特性もあります.これらの特性から,FI値の解析は,比較的震源から近い観測点で,かつ同じ程度のマグニチュードの地震に限られるという制約がありました.

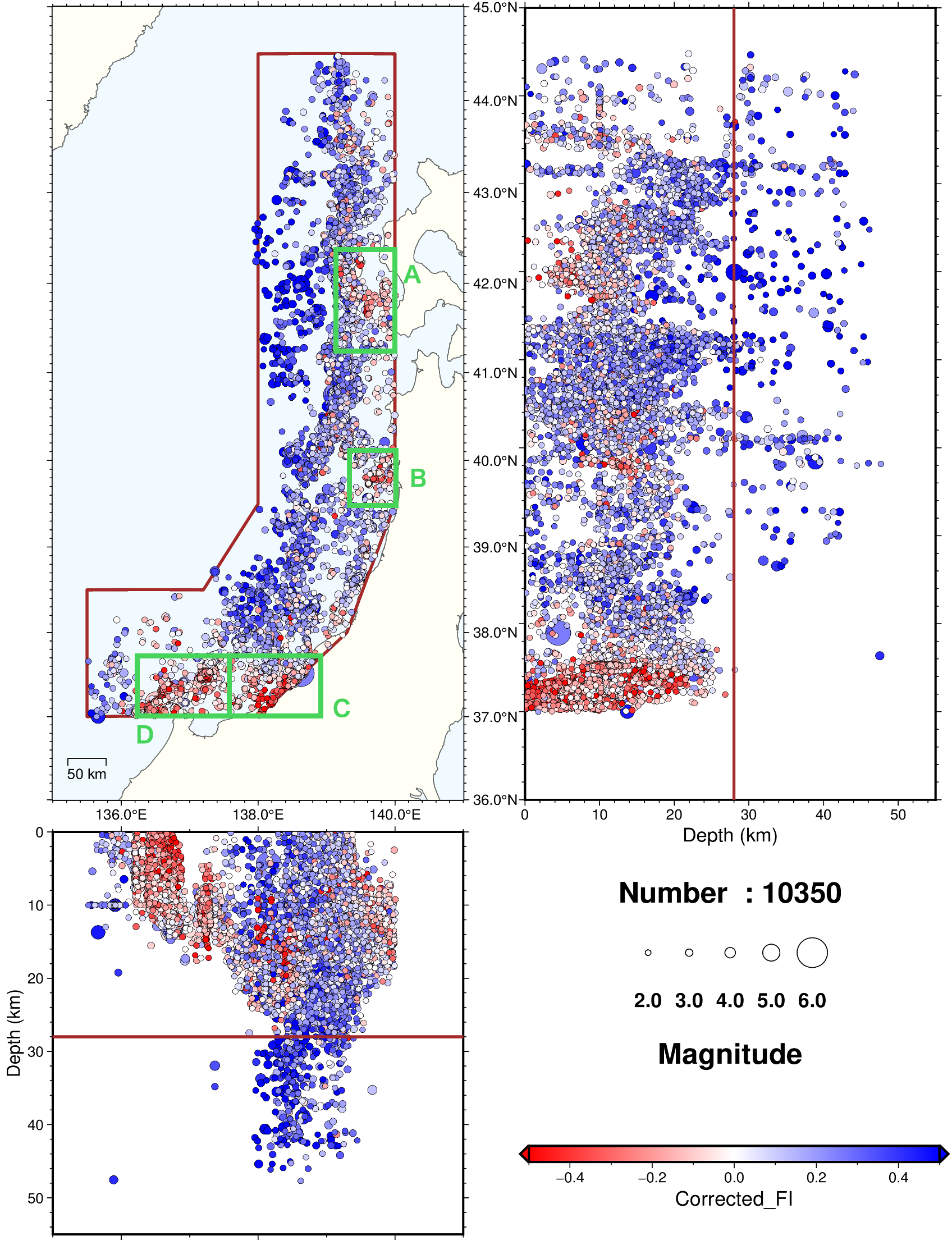

そこでこの研究では,震源における地震波放射の理論モデルに基づいて上記の効果を含んだ理論的に期待されるFI値を計算し,その影響を観測FI値から差し引くことで,新たな「補正FI値」を考案しました.そのことによって,より広い範囲の地震について「その規模の標準的な地震と比べた卓越周波数の高低」を調べることを可能にしました.

図2は日本海で発生する浅発地震に対して計算された補正FI値の空間分布です.あらたな指標の定義により,広域かつ幅広いマグニチュードに対する網羅的な周波数特性の解析ができるようになりました.その結果,どうやら他地域よりも顕著に低周波に卓越する地震が局在している(領域A〜D)ということもわかってきました.これらの地域はいずれも近傍に内陸の低周波地震が発生しているのですが,だからといってそれらと海域の地震が連続して分布しているわけではなく,その関係は複雑そうです.

深発地震の異常な異常震域

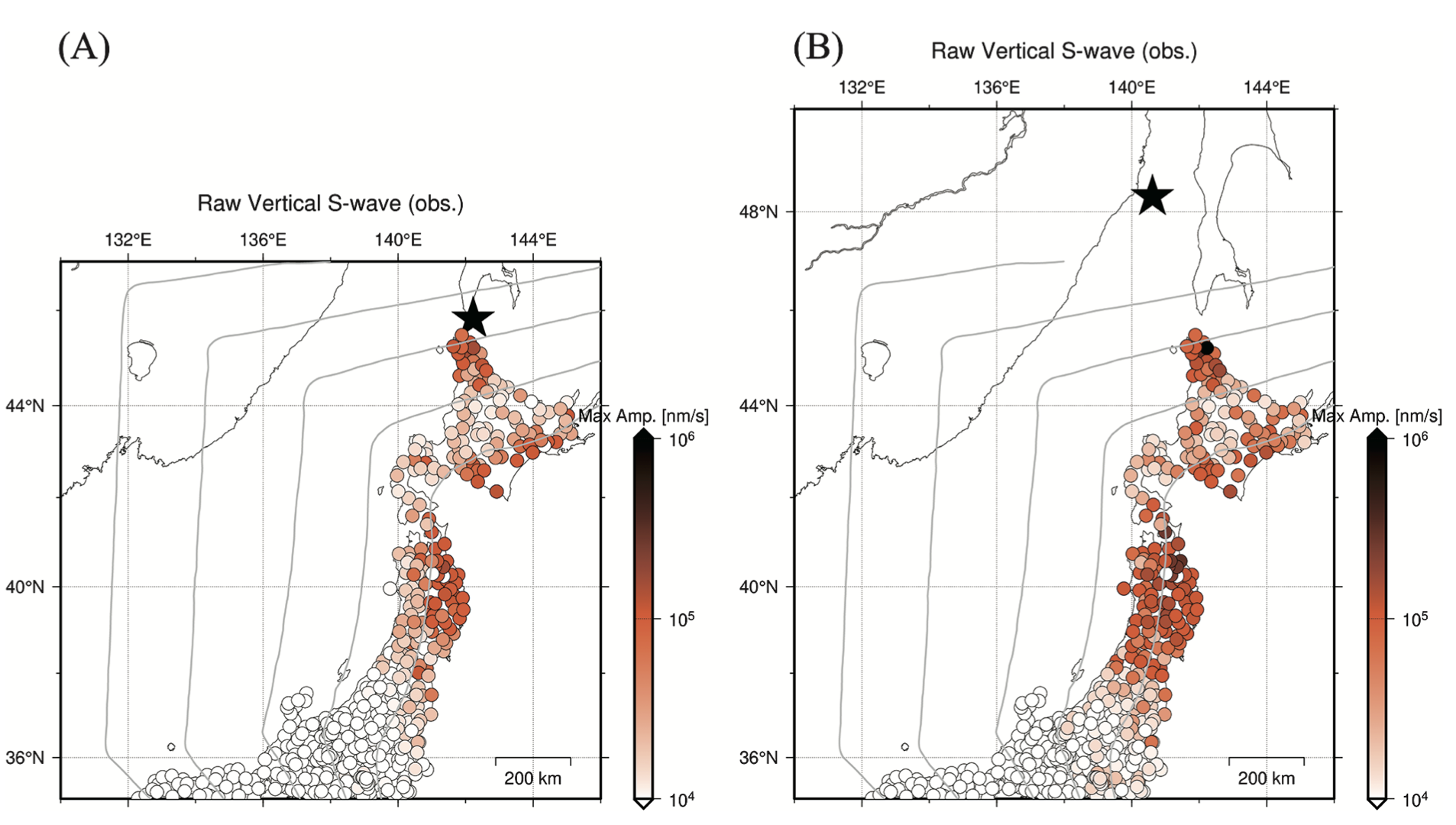

日本列島下に沈み込む太平洋プレート内部では,深さ約700 km程度まで深発地震が発生します.深発地震が起こると,プレートの内部に沿って地震波が良く伝わるため,震央から離れた地点のほうが震央付近よりも揺れが大きくなるという「異常震域」と呼ばれる現象が起こります.現在では異常震域のメカニズムは良く理解されており,それ自体は(その名前に反して)けっして異常な現象ではありません.しかし,北海道からサハリン沖合で発生する深発地震において,震央の比較的そばと遠方の2箇所で振幅が大きくなるという,ただの異常震域では説明できない,まさに異常な現象を発見しました(図3).

観測された振幅は北海道最北端の宗谷地方で大きく,北海道中部で急減し,南側の北海道南部太平洋岸と東北地方東部で再び大きくなります.北海道南部と東北地方の振幅増大は異常震域によるものと思われますが,北海道北部から中部にかけての振幅の急減は,通常の地震波の距離減衰ではまったく説明がつかないものでした.

そこで,現実的な地球内部不均質構造を仮定したスーパーコンピュータによる大規模地震波動伝播シミュレーションを数多く試行し,どのような地球内部構造があればこのような特異な観測結果が説明できるのかを詳細に検討しました.その結果,沈み込む太平洋プレートの上にある陸のプレートの上部マントルに,局在化した高減衰領域が存在することが示唆されたのです.このような高減衰領域が存在する可能性は,地震波トモグラフィからも示唆されていましたが,この研究では全く独立な観測事実と解析とから,その高減衰領域の存在範囲を制約することに成功しました.

学生のおもな進学・就職先

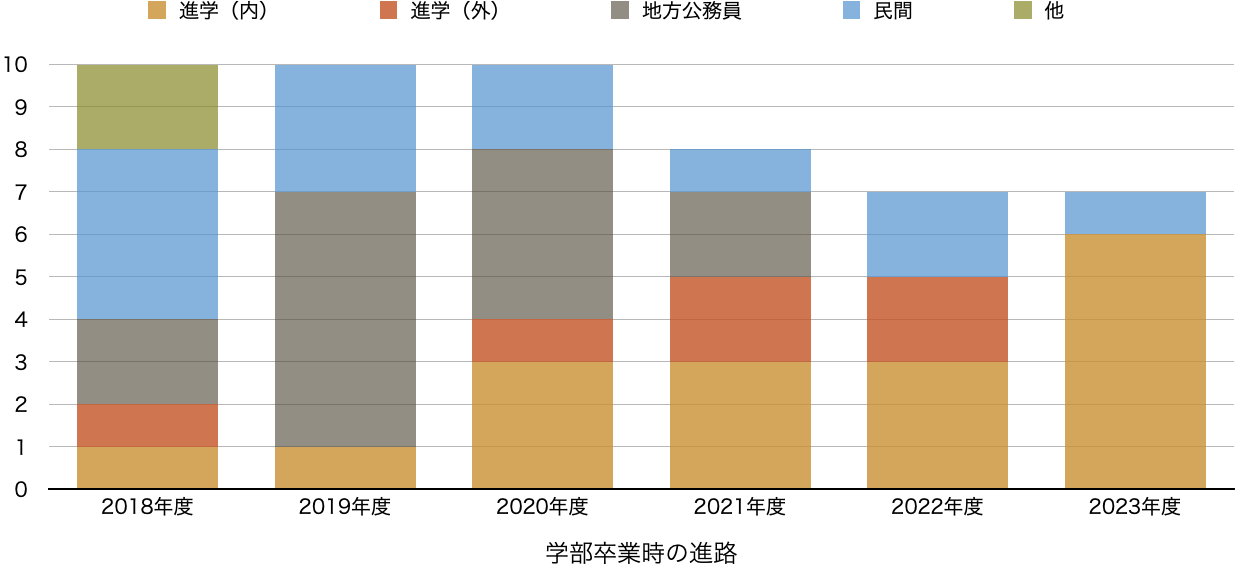

以下の図は2018年度以降の学部卒業生の進路選択の推移をまとめたものです.当研究室は学科のなかでも特に進学率の高い研究室です.

2018年度以降の卒業・修了生の主な進学・就職先は以下の通りです(順不同).

- 大学院進学

-

弘前大学大学院理工学研究科(多数)・ 弘前大学大学院地域共創科学研究科・ 北海道大学大学院理学研究院・ 京都大学大学院理学研究科(2名)・ 東京大学大学院理学系研究科 (2名)・ 東京大学大学院学際情報学府・ 福島大学大学院共生システム理工学研究科

- 就職(学部卒)

-

茨城県日立市職員・ 青森県職員(多数)・ 札幌市職員(3名)・ 東京都渋谷区職員・ 北海道公立高校教員・ 横浜市職員・ 株式会社アドヴァンスソフトエンジニアリング・ 株式会社つうけん・ ㈱アサノ大成基礎エンジニアリング・ ㈱シリウスEHC・ ㈱ムジコ・クリエイト・ ㈱ユードム・ 国際航業株式会社・ 太平洋総合コンサルタント㈱ (2名)・ 大豊建設株式会社・ ViVi不動産・ 日本原燃㈱・ 日本公営株式会社

- 就職(大学院修了)

-

株式会社エービッツ・ 株式会社東京ソイルリサーチ・ 株式会社弘測コンサル・ 株式会社日立プラントコンストラクション・ 株式会社ラキール・ ㈱構造計画研究所 (2名)・ ㈱復権技術コンサルタント・ 気象庁職員・ 産業技術総合研究所・ 三菱総研DCS株式会社・ ヤフー株式会社・ Japan Advanced Semiconductor Manufacturing 株式会社

本研究室を希望する方へ

弘前大生(1〜3年生)へ

本研究室の教員は物理学と数学に根差した「地球物理学」的なアプローチで地震学を研究しています.

そのため,本研究室で地震学を研究するためには,地球科学だけでなく,物理学や物理数学,および計算機プログラミングに十分に習熟する必要があります.以下のリストは,地球環境防災学科で開講されている科目のうち,特に地震学の研究に直結する履修推奨科目の一覧です.今後地震学研究室で卒業研究を行おうと考えている学生の皆さんには,これらの科目を特に熱心に学んでくることを強く期待します.また,これらの科目のうちいくつかは,研究室の定員を超えた希望者がいた場合の選抜のための評価科目でもあります.

※ 2025年現在,学科のカリキュラム再編が進行中です.そのため,入学年度によって履修科目名やその内容が異なる場合があります.

| 科目名 | 開講時期 | 説明 |

|---|---|---|

| 空間情報学 | 2年前期必修 | 地震学と密接に関係した測地学の基礎について学びます. |

| 固体地球物理学 | 2年後期必修 | 地球内部構造を物理学的に理解するための基礎を学びます.また,地震学の基本を学ぶために必要な弾性体力学もここで学びます. |

| 地震学I | 2年後期選択 | 地震学の主として現象論的な部分や地震活動について広く浅く学びます. |

| 科学技術英語 | 3年前期必修 | 地震学の研究成果は,ほぼすべて英語で書かれています. |

| 空間情報学演習 | 3年前期選択 | この科目で地震学で使われる可視化ツールを習得することもできます. |

| 地震学II | 3年前期選択 | 地震学の主として理論的な部分や,それを理解するために必要とされる数学・物理について学びます. |

| 応用物理学実験 | 3年前期選択 | 地震学の根幹をなす振動現象の測定とその記録の解析について,実践を通じて学びます. |

| 地震学演習 | 3年後期選択 | 地震や地球内部構造についての知見を得る方法を,実践を通じて学びます.卒業研究におけるデータ解析に直結する演習です. |

| 地震防災学 | 3年後期選択 | 地震にかかわる防災・減災のほか,地震波の伝播や地盤の揺れやすさについて深く学ぶことができます.※2025年度入学生より廃止 |

これらの他,1年生から2年生で履修する科目では,理工系の数学A・B・C,データサイエンス基礎・発展,力学I・II,電磁気学Iなどで学ぶ数学や物理の基礎知識が,上記の科目を習得する上でたいへん重要です.

高校生・他大学の学部生へ

本研究室で地震学を学ぶためには,大きく分けて以下の2つの方法があります.

- 弘前大学理工学部地球環境防災学科に入学し,3年後期の地球環境防災学演習Iならびに4年時の卒業研究で本研究室に配属される

- 他大学(等)から弘前大学大学院理工学研究科博士前期課程を受験し,大学院から研究室に加入する

これらのうち学部時点での配属は原則として希望によります.ただし,希望者多数の場合には成績判定により定員(年度によって異なります)まで受け入れることになります.具体的な判定条件は学内の掲示で紹介していますが,地震学のほか数学や物理の科目を重視した判定条件を用いています.どのような科目があるかは,このページの「弘前大生へ」の欄を参照してください.

大学院から本研究室に進学を希望する場合には,大学院博士前期課程の受験出願時に本研究室の教員を志望することになります.本研究室で地震学を研究するためには,地球科学の前提知識は必ずしも必要としませんが,大学理系学部レベルの数学と物理学の基礎的な素養はかならず必要です.加えて,コンピュータプログラミング経験を持つことが望ましいです.当研究室を希望して大学院受験をされる場合には,必ず 入試出願前に 教員にコンタクトを取って事前面談を受けていただくよう,お願いします.原則として意欲のある学生さんは歓迎いたしますが,学内の状況等によっては指導教員としての受け入れが難しい場合もありますこと,ご承知おきください.